第4回歴史探訪の会参加 参加者 森 尚夫

今回は「悲劇の皇子、大津皇子を訪ねて」と題して近鉄二上神社口をスタート、内海春樹

さんのご案内でまず二上神社へ。

「加守神社」

「倭文神社」三つの祭神が祭られているようです。

「二上神社」

二上神社入り口(右手へ)

内海さんの説明を聞く

しかし内海さんは、この神社の裏にある加守廃寺という白鳳時代の古代寺院の跡があり、

その発掘された六角形の基壇をもつ特殊な仏殿を説明する予定でしたが、残念なことに発掘された六角堂はその後埋められてしまい、見ることが出来ませんでした。

・・残念~・・

六角堂復元図(探訪の会説明資料から)

道の駅で休憩を取ったあと、のどかな田園風景と二上山を眺めながら進みますと、

彼方に二上山 梅も満開

二つ目のポイント「石光寺」に到着、この寺も白鳳時代に創建された古代寺院。

石光寺の名の由来は、天智天皇がこの地にあった三大石で弥勒三尊の石像を彫らせその上に拝殿を建てさせたことから来る。1991年の発掘調査で元来の弥勒堂の遺構と堂内に安置していた石仏が出土した。

石光寺到着

今回歴史探訪の説明者の内海さんの顔で、台座・頭部・肩の一部・御手・胴と出土された石仏を特別拝観できました。 ・・ラッキー~・・

出土した仏頭 曼荼羅

又、中将姫伝説では一晩の内に蓮華の糸で曼荼羅を織り上げたと伝えられていて、五色に染め上げる水を汲み上げたという井戸「染の井」、五色の布を干した「糸掛け桜」もあります。中将姫伝説の話知っていますか?? ・・ウーン~・・

中将姫 「染の井」「糸掛け桜」(パンフレットより)

歴史もさる事ながら花の寺でも有名で四季折々に訪ねるのも良い寺です。

午前中の説明拝観を終わり、途中にあります葛城市福祉総合ステーションで昼食。寒い日でしたので本当に助かりました。 ・・幹事さん有難う最高~・・

葛城市福祉総合ステーション 暖かい部屋でユックリ昼食

愈々本日のメインテーマ「悲劇の皇子、大津皇子を訪ねて」に出発。少々坂道ですが興味津々、なんだ坂こんな坂と足取りも軽く、途中「傘堂」で一息。足が一本の変わった御影堂。説明では江戸時代初期、郡山藩主、本多政勝、没後建てられたものです。

傘堂

傘堂から二上山に向かって少し登った所にありました・・・・

「鳥谷口古墳」です

大津皇子の墓といわれる鳥谷口古墳

この古墳風水思想による、後ろに高い山、両方に尾根、前方はひらけて遠くに畝傍山、耳成山

(天野香具山)と景色は最高。7世紀後半の古墳で、一辺7.6mの方墳で1983年、池の改修工事で偶然発見された墓で、河上邦彦教授説では大津皇子の墓である可能性が高い、とのことです。内海案内人の説明も力が入り、参加者も古墳を囲むようにして聞き入っていました。

内海さんの説明にも力が入る!

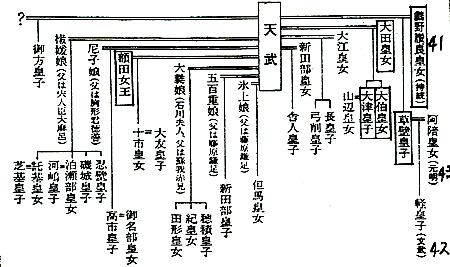

当時の天皇の系図

墓室は長さ158cm、幅60cm、高さ71cmしかも墓口も狭く、おそらくは骨化した遺体を・・

朱鳥元年(686年)に謀反の罪で持統天皇より死を賜った大津皇子の墓であるとの説明でした。これからもまだまだいろんな説が出ると思いますが、今日訪れた所、最後に訪ねる当麻寺、全て白鳳時代の同時期で何か関連を感じます。 ・・悲劇と謎を感じま~す・・

最後に「当麻寺」へ

この寺は「相撲」と「曼荼羅」、「中将姫」と「国宝」と見所一杯の白鳳時代の傑作です。まず東塔、西塔、は天平様式の特徴を持ち三重の塔ですが五重の塔ほどの雄大さがあり、東西両塔が残っている貴重なもの。 ・・国宝で~す・・

当麻寺本堂 東塔

「曼荼羅」見てきました。中将姫伝説による一夜にして織り上げた蓮糸織曼荼羅の複製と思いきや、あれは伝説で、実際は唐の時代に中国で作られ伝来した、金糸を交えた絹糸のつづれ織りでした。・・複製といえど鎌倉時代のもので~す・・

最後に相撲の説明しておきましよう

「日本書紀」に当麻蹴速(たいまのけはや)が出雲の野見宿禰(のみのすくね)と対決したと記されていて、その当麻氏が白鳳時代に氏寺として建立したのが当麻寺です。

・・もう終わり?一寸待って「たいま」~・・

そんな事言いたいほど、今回大変充実した歴史探訪でした。説明いただいた内海さん、それに補佐していただいたスタッフの方々有難う御座いました。

全員で記念撮影(当麻寺)

|